ホイール深堀り1~8まで ホイールについての考えをひたすら書いていくマニアックな連載記事です。

2024年10月3日 [一条アルチメイトファクトリー京都西]

ホイールについての考えをひたすら書いていく連載記事を始めたいと思います。

飾り気なくマニアックな話ばかり、用語や基本的な説明も省略していることが多いので、興味のない方には全く面白くないと思いますが、興味のある方は是非読んでみてください。

目次

【ホイール深堀り】

1. 緩む側のスポーク

2. スポークテンションの左右差1

3. スポークテンションの左右差2

4. ハイローフランジハブの効果1

5. ハイローフランジハブの効果2

6. スポークの選択1

7. リアドライブ側1交差1

8. リアドライブ側1交差2

ホイール深堀り1 緩む側のスポーク

早速本題に入ります。

まずホイールを考えるうえで、前提になると思う内容を説明します。

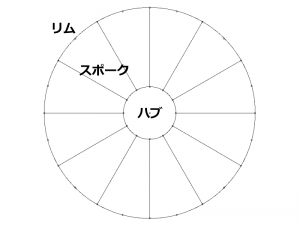

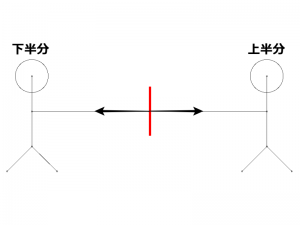

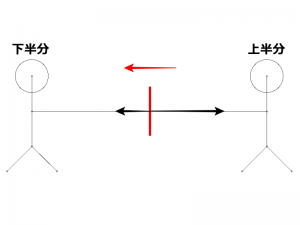

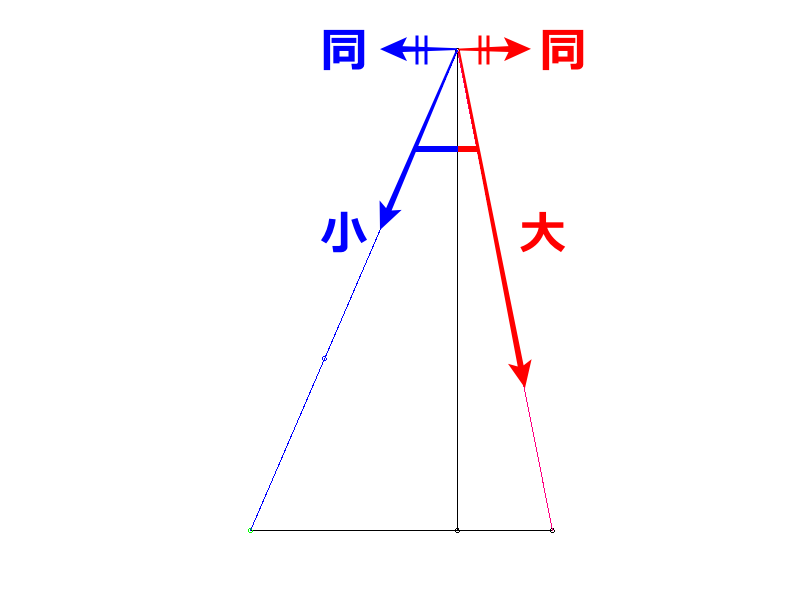

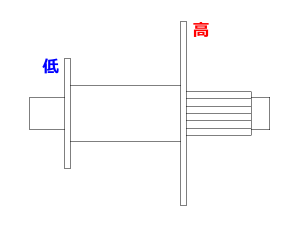

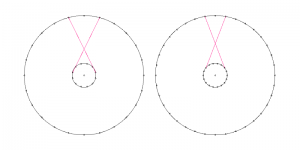

上の図はホイールを横から見た状態を単純化したものです。

ホイールはハブ、リム、スポーク、ニップルといった部品から構成されていますが、今回はスポークに注目します。

それぞれのスポーク一本一本にはテンションがかかっています。

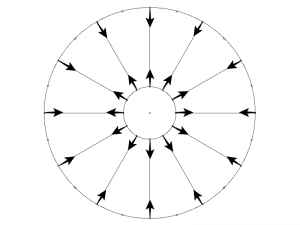

それを簡単に表したのが下の図

イメージとしてはこんな感じでしょうか。

スポークのテンションによってハブとリムが引っ張られ、つり合うことで、ハブ・リム・スポーク・ニップルといった部品の集合がホイールとして成立しています。

「つり合う」とは、たとえ一本一本のスポークのテンションにバラつきがあったとしても、全てのスポークのテンションの大きさと向きを総合すれば、必ず綺麗にゼロでつり合うということです。

これは当たり前のようですが重要です。

つまり、どれか一本のスポーク(のニップル)を締めたり緩めたりしてテンションを変化させたとき、そのスポークのテンションだけが変化するのではなく、全体がつり合うということは必ず他のスポークにも影響がでます。

もちろん「一本 vs その他多数」なので、影響はそれほど大きいわけではないですが、隣のスポークと離れたスポークでは影響の度合いが違います。

どれか一本のスポークだけテンションが強い(もしくは弱い)場合は、他のスポークがその穴埋めをするため全体のテンションがバラついたり、リムが上下左右に振れたりすることで、つり合うことになります。

少し話が逸れたので戻します。

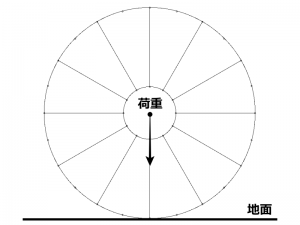

先ほどの図はホイールが宙に浮いてる状態だったとして、実際には車体に取り付けて地面に置いて人が乗ることになるので、上の図のようにハブ軸に重力方向の荷重が発生します。

この荷重を受けて元のスポークテンションはどのように変化し、荷重に対抗してハブを支える仕事をするのはどのスポークでしょうか?

ハブにかかるテンションだけに注目すると上の図のような感じになります。

ハブ軸よりも上半分のスポークは、荷重がかかることでテンションが増加します。

テンションが増加するとハブを上方向へ引っ張る力が強くなるので、ハブを支える働きをします。

これは直観的に分かりやすいです。

上半分のなかでも真上から横へ行くにしたがって次第にその働きは弱まっていき、水平のスポークになると元のテンションからほぼ変化せず、ハブを真横に引っ張っている状態のため、ハブを上へ支える働きはしていません。

※厳密には難しいですが単純に考えると。

問題は下半分のスポークです。

こちらは上半分とは逆に、荷重がかかることでテンションが減少します。

となると下半分はただ緩むだけで何の働きもせず、ハブを支える役割は上半分のスポークが一手に担ってるような印象を受けますが・・・実は違います。

下半分のスポークはテンションが減少することよって「ハブを下へ引っ張る力」が「減少する」ことになります。

「ハブを下へ引っ張る力」は今注目している 「ハブを上へ支える力」とは真逆のものです。

「真逆の力」が「減少する」わけですから、マイナスのマイナスはプラスということで、結果的には上半分のスポークと同様に(上半分のスポークと協力して)ハブを上方向へ支える働きをしています。

綱引きをイメージすると分かりすいかもしれません。

下半分と上半分が均等に綱を引っ張り合っている状態から、下半分の方向へ縄の中心を動かす力が加わったとします。

この力に対抗して縄の中心を元の位置からできるだけ動かさないようにするためには

・上半分はさらに強く引っ張る

・下半分は引っ張っていた力を緩める

このようにお互いに協力して、できるだけ縄の中心を元の位置にキープしている感じです。

下半分と上半分でやってることは逆でも、その意味は同じということですが、決定的に違う点がひとつあります。

それは「さらに強く引っ張る」のは頑張ればいくらでもできるが「引っ張っていた力を緩める」のは元々引っ張っていた力の範囲内でしかできない、ということです。

元々引っ張っていた力とはもちろんスポークテンションのことです。

それ以上に緩めるのは綱引きの例だと綱から手を放すことなので、スポークが実質存在しないのと同じになります。

そうなると今度こそ一部のスポークだけが働くことになり、効率が悪くトラブルも出やすいホイールになります。

なので、なるべく緩む側のスポークにもしっかり働いてもらいたい。

そのためにはある程度のスポークテンション(=緩む側のスポークが働ける余地)が必要ということになります。

とりあえず今回ご説明したかったのがこの2点

【1】引っ張られる側のスポークだけでなく、緩む側のスポークも同じ働きをしている

これはホイールの三つの剛性(縦、横、ねじれ)全てで同じことが言えます。

スポークは引っ張りで成立しているので、引っ張られるスポークだけが仕事をするように錯覚しがちですが、緩む側、つまり押される側のスポークも同じ働きをしています。

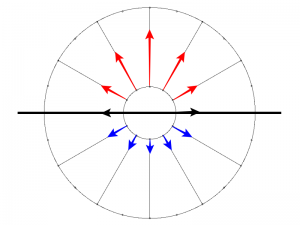

元々のテンションからの”変化だけ”を矢印で表せば上の図のようになります。

緩む側のスポークテンションの変化(青)は、まさに押しています。

スポークで押すというと、かつてのMAVIC R-SYSを思い出します。

太い中空カーボンのスポークが引っ張りと突っ張りの両方に働く独特の構造でしたが、普通のテンションホイールも質は違えど基本的には同じような働きをしていたわけです。

【2】緩む側のスポークが働くためにはある程度のスポークテンションが必要

長々と書いてきましたが今回の話は「そもそもスポークテンションが必要な理由って何?」を整理するのが主な目的だったんです。

引っ張られる側のスポークと緩む側のスポーク、その両方が協力して効率よく働いてもらうためには、ホイール全体としてテンションが一定以下になるスポークをなるべく無くしたいから、というのがその理由です。

そのためにはどうすればいいか?が次回以降の話になります。

ホイール深掘り2 スポークテンションの左右差1

前回は緩む側のスポークを働かせるためにはある程度のスポークテンションが必要ということでした。

より具体的にはスポークの「伸び」が必要という感じですが、それはまた後日にします。

ある程度のテンションが必要とわざわざ強調するのは、それが難しい事情があるからです。

ホイールを自分でいじる方なら分かると思いますが、リムブレーキ前輪やシングルスピード等を除くと、左右のスポークにはテンション差があるため、どうしてもテンションが低くなる側のスポークが存在します。

個人的には、それを「高テンション側」「低テンション側」と呼んでおり、簡単にまとめると

高テンション側:後輪ドライブ側(右)、前輪ディスク側(左)

低テンション側:後輪非ドライブ側(左)、前輪非ディスク側(右)

となります。

高テンション側はよほど許容テンションの低いリムやデリケートなスポークを使ったりしない限り、一定のテンションに上げるのは難しくないので、問題になるのはもちろん低テンション側です。

全体のスポークテンションをガンガン上げていけば、いずれ低テンション側も一定以上になるから問題ないのでは?と思ってしまいがちですが、スポークテンションには許容できる上限があるため、高テンション側のテンションを際限なく上げるわけにはいきません。

通常はリムの規定値がその上限となり、ほとんどのリムが100~150kgf(130kgfが一般的)あたりを上限としています。

リムに比べれば影響は小さいですが、スポークの強度の兼ね合いもあります。

一方で、ニップルやハブフランジの強度が問題になることは稀です。

アルミニップルは弱いというイメージを持つ方もいるかもしれませんが、信頼できる製品を正しく扱う限り、リムやスポークより先にアルミニップルの強度が原因で破損することはまずありません。

それはMTBダウンヒルなどの激しい用途であってもです。

話を戻しまして、高テンション側の上限が決まっているなかで低テンション側のテンションをなるべく上げたいとなると、左右のテンションの差をなるべく近づけるしかない、ということになります。

では左右のテンション差、つまり比率を近づけるにはどうすればいいでしょうか?

それを考えるために、まずは左右でスポークテンションに差が生まれる理由を確認する必要があります。

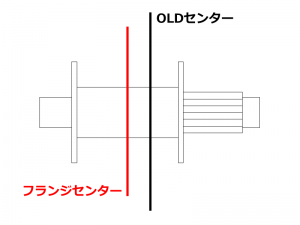

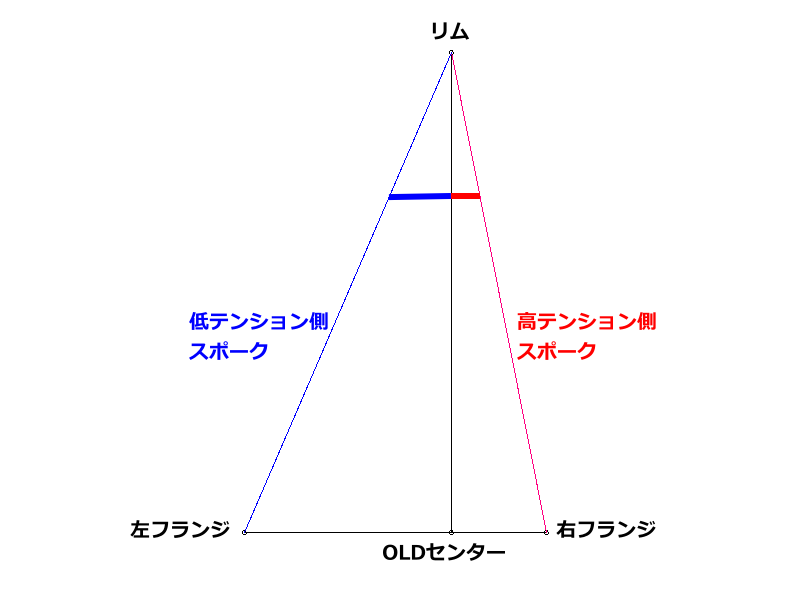

その理由を一言でいえばハブの「OLDセンター」と「フランジセンター」にズレがあるためです。

OLDセンターはOLD(オーバーロックナット間距離)の中間なので、ホイールそのもののセンターです。

そのままリムのセンター位置でもあります。※非オフセットリムの場合

フランジはスポークがかかる部分なので、スポークの起点といえます。

その左右の中間がフランジセンター。

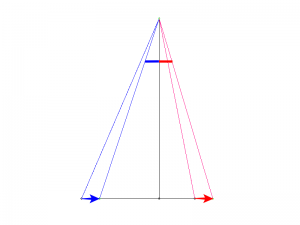

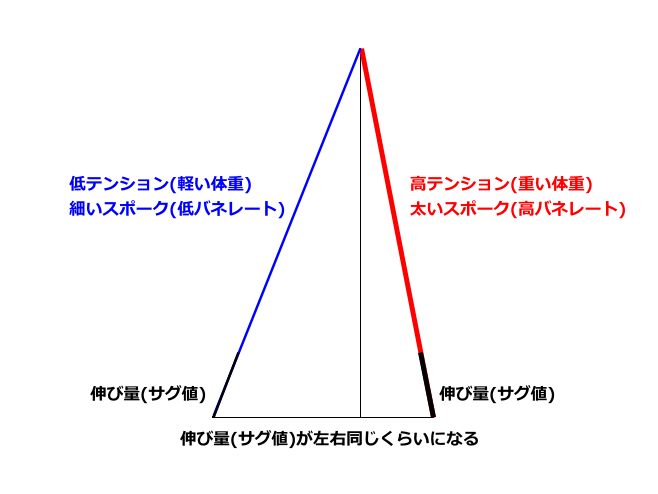

その二つにズレがあると、左右でスポークの角度が変わります。

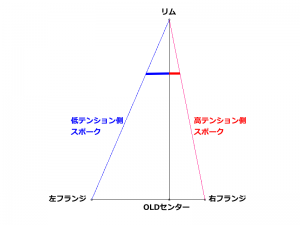

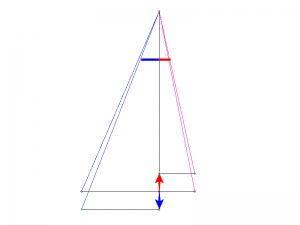

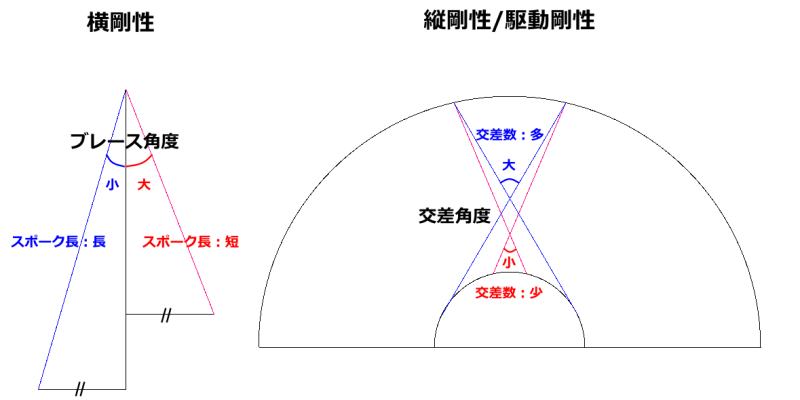

簡略化すると上の図のような感じです。

低テンション側(青)は角度が大きく、高テンション側(赤)は角度が小さいです。

この角度に差があるため、左右のスポークテンションを同じにした場合、低テンション側の方が横方向への力が大きくなり、リムは低テンション側へ移動します。つまりセンターがずれます。

リムをセンターに収めるには、左右の横方向の力を等しくする必要があるので、低テンション側は高テンション側よりテンションを下げないといけません。

要するに角度の左右差がテンションの左右差になっているということです。

※実際はこの前段階でもうひとつテンション比率に関係する角度がありますが、後回しにします。

目的は低テンション側のテンションを少しでも上げて、左右のテンション比率をなるべく近づけることでした。

そのためには上の図の角度の左右差をなるべく近づければいい、ということになります。

では、どうすれば角度の左右差を小さくできるでしょうか?

パッと思いつくのは上の図のように底辺の長さを変えてしまうことです。

ただし底辺の長さは「OLDセンターからフランジまでの距離」ですので、ハブの設計次第です。

ここを変えるにはハブを変えるしかありません。

ところがハブを変えるといっても、青矢印方向への変化は左右フランジ間距離(スポークのスタンス幅)を狭くすることになるので、ホイールの横剛性にマイナスの影響が出ます。

700cやMTBのサイズであれば、スポークのスタンス幅を確保する方が優先度が高いため、無暗に青矢印方向に振ったハブを選ぶべきではないと思います。

極端なディープリムや小径リムなら話は違いますが。

一方、赤矢印方向への変化は大歓迎です。

ですが赤矢印方向にはスプロケットやディスクローターがあるわけで、スペース的に無理です。

ということで、ハブの設計次第といっても、それによる改善はほとんど期待できません。

※ハイローフランジハブについては後の回でご説明します。

もうひとつはオフセットリムを使うことです。

オフセットリムはリムを偏心させることで、リム側で無理やり底辺の比率をずらしてしまう力技です。

力技なだけあって、左右のテンション比率を近づける効果は非常に大きいです。

つまり底辺の長さを変える方法は

・ハブを変える(ほとんど効果なし)

・オフセットリムを使う(効果大)

の2つです。

これは逆に言うと、使うハブやリムが決まっているなら底辺の長さは変えられないということです。

ではリムとハブの組み合わせ(底辺)はそのままで、なるべく角度の差を小さくする方法はあるでしょうか?

残るは縦の辺の長さを変えるしかありません。

上の図ように

・低テンション側は縦の辺の長さを伸ばす

・高テンション側は縦の辺の長さを縮める

こうしていけば角度の左右差は小さくなります。

次回に続く

ホイール深掘り3 スポークテンションの左右差2

前回は三角形の縦の辺の長さを変えれば、角度の差を小さくできるということでした。

では縦の辺の長さを変えるにはどうすればいいでしょうか?

底辺の長さは固定なので、斜辺の長さを変えていけば自ずと縦の辺の長さも変わることになります。

斜辺=スポークなので、スポークの長さを変えればいいわけです。

今まではホイールを正面からみていましたので、今度は横から見てみましょう。

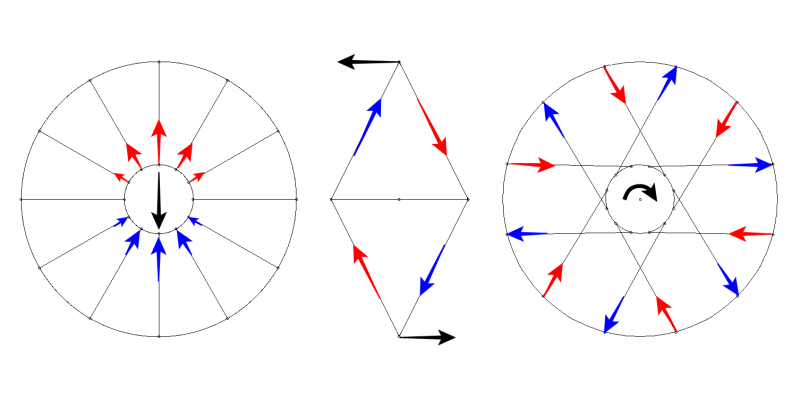

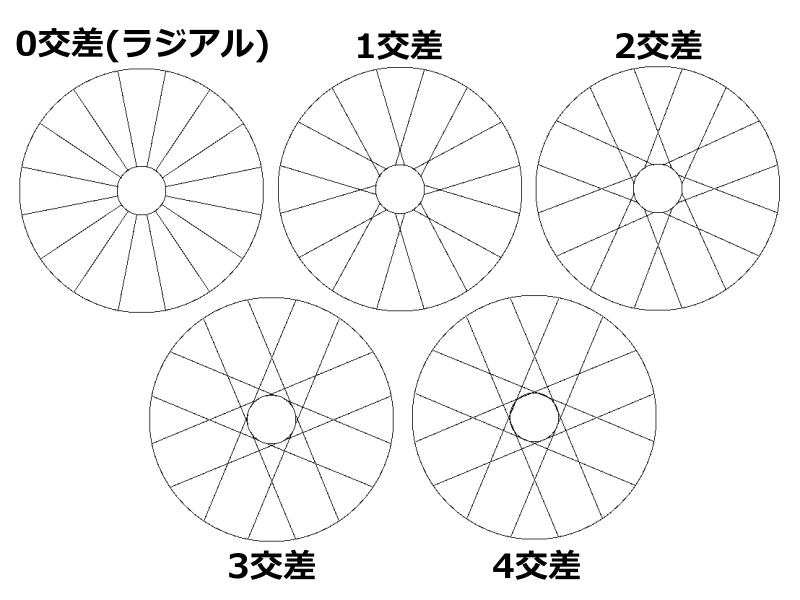

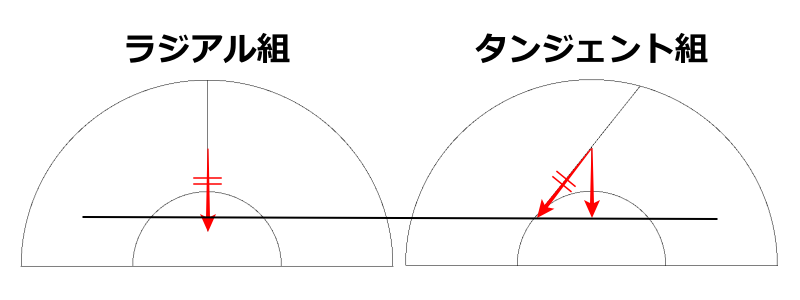

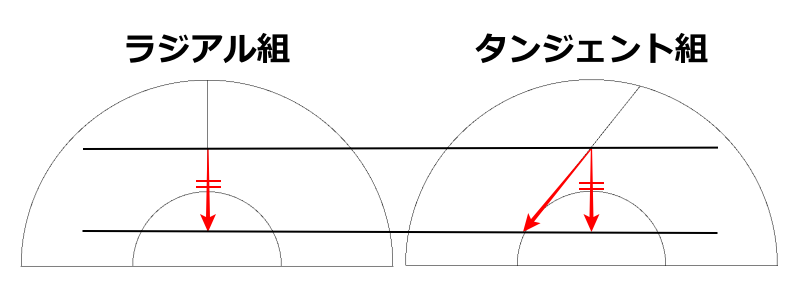

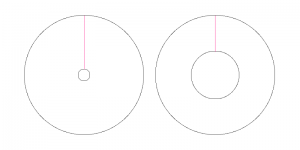

スポークの交差数の違いを並べた図です。

3交差と4交差の見分けがつきませんが、とりあえずスポークの交差数が増えていくにつれてスポークが長くなっていくのが分かると思います。

先ほどの三角形の縦の辺の長さを伸ばしたいなら、斜辺(=スポーク)を長くすればいいという話を思い出してください。

スポークを長くするためには交差数を増やせばいいわけです。

逆に、スポークを短くするためには交差数を減らせばいい。

ということで

・高テンション側はスポーク交差数を減らしてスポークを短くする

・低テンション側はスポーク交差数を増やしてスポークを長くする

ことによって、左右のスポークテンションの差は小さくなります。

さらに交差数の違いがテンションに与える影響はもうひとつあります。

上の図はラジアル組とタンジェント組(1~4交差)で同じスポークテンションにした場合の比較です。

ラジアル組はスポークに角度がないため、スポークテンションがそのままリムを縦方向へ引っ張る力になります。

タンジェント組はスポークに角度があるため、スポークテンションがリムを縦方向へ引っ張る力と横方向へ引っ張る力に分解されて、リムを縦に引っ張る力が減ります。

なので、ホイールの左右でラジアル組とタンジェント組を混ぜたとき、スポークテンションが同じならリムはラジアル組の方へずれます。

リムをセンターに収めるためには、左右で縦に引っ張る力を等しくしないといけないので

タンジェント組はラジアル組よりもスポークテンションを上げる必要があります。

タンジェント組のなかでもスポークの交差角度が大きくなるほど、テンションを上げる度合いは高まります。

先ほどの交差数を並べた図を見ても分かるように、交差数が多くなるほど交差角度は大きくなります。

ということで、これも先ほどのスポーク長の関係と同じく

・高テンション側はスポーク交差数を減らしてスポークの交差角度を小さくする

・低テンション側はスポーク交差数を増やしてスポークの交差角度を大きくする

ことによって、左右のスポークテンションの差は小さくなります。

まとめると左右のスポークテンションの差をなるべく小さくしたいのであれば

・高テンション側はスポーク交差数をなるべく減らせばいい

・低テンション側はスポーク交差数をなるべく増やせばいい

ということです。

<補足>

左右のテンション差に与える影響は「スポーク長」と「交差角度」ではどちらが大きいでしょうか?

答えは断然「スポーク長」の方です。

特にタンジェント組同士であれば「交差角度」の違いによる影響は無視できるほど小さいので「スポーク長」の違いの方が圧倒的に影響大となります。

これまでのことを踏まえると、ハブやリムなどの各部寸法を正確に計測し、組み方を決めることで、実際にホイールを組まなくても、左右のテンション比率をほぼ正確に計算することができます。

その過程でスポーク長を含めた様々なことが分かるので、個人的にはWEB上で数多く公開されているスポーク長計算ソフトを使うことはありません。

もちろん自分が納得できる方法でスポーク長を正確に計算したいから、という意味もあります。

テンション比率をホイールを組む前に計算する理由は色々ありますが、たとえば事前にテンションの値を知っておかないとスポークの選択に迷うのではないでしょうか。

次回に続く

ホイール深掘り4 ハイローフランジハブの効果1

前回はハブとリムの寸法を正確に計測して、組み方を決めれば、左右のスポークテンション比率などを正確に求めることができるということでした。

これはすごく便利で、わざわざホイールを組まなくても「このハブとこのリムを使ってこう組めば、結果はこうなる」ということがすぐ分かるので、手間をかけずに様々な疑問を調べることができます。

ということで、今回はハイローフランジハブの効果を検証してみたいと思います。

ハイローフランジハブとは

・高テンション側のフランジ径を大きく

・低テンション側のフランジ径を小さく

設計したハブです。

フランジの高さに左右差をつけることで、前回出てきたこの図と同じ状態を作り出し、左右のテンション比率を改善する意図があります。

たしかに図とハイローフランジハブは形状が似ているので、効果はありそうです。

早速検証してみます。

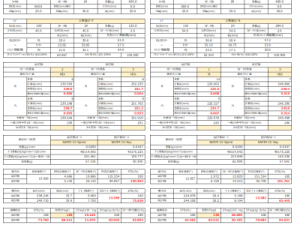

条件はこのようにしてみました。

【リム】

ERD:600mm、オフセット:無、スポーク本数:24本

【ハブ】

OLDセンター~左フランジ:40mm、OLDセンター~右フランジ:20mm、リアハブ

【スポーク交差数】

低テンション側(左):3交差、高テンション側(右):2交差

※他にも細かい設定はありますが省略します。

以上の条件は固定したうえで、フランジ径のパラメーターだけを色々と変えて計算することで、ハイローフランジハブの効果を調べます。

とりあえず左右同径50mmで計算した結果がこちらです。

「左50mm、右50mm」のときテンション比率は「左52.701%:右100%」

お気づきの方もおられると思いますが、ハブのOLDセンターからフランジまでの距離が左40mm、右20mmという条件なので、ちょうど2:1になっています。

この条件でスポークを左右とも同じ交差数で組めば、テンション比率はほぼ50:100になります。

※厳密には50.3%くらいです。

約2.5%ほどテンション比率が改善しているのは、左右で交差数を変えた影響です。

ここから右フランジだけをどんどん大きくして、ハイロー化していったときの計算結果を並べてみます。

※以降は表記を大幅に省略

左50右60_52.794% 左50右70_52.858% 左50右80_52.889% 左50右90_52.888% 左50右100_52.858%

右を左の倍という極端な大きさまでハイロー化しても、テンション比率は誤差程度しか変化しませんでした。

それどころか途中からわずかに悪化しています。

今度は右100のまま左を大きくしていきます。

左60右100_53.256% 左70右100_53.691% 左80右100_54.160% 左90右100_54.663% 左100右100_55.200%

左を大きくしていくとハイロー率はどんどん下がりますが、左右のテンション比率は改善していきます。

左110右100_55.772% 左120右100_56.380%

この傾向は左が右をこえて逆ハイロー化しても続きます。

これを見る限り、ハイローフランジかどうかは関係なく単に左右ともハイフランジ化する方が、テンション比率は改善するという結果になりました。

今度は純粋にハイロー化の影響を検証したいので、左右の合計値を固定して左右差だけをつけて計算してみます。

左40右60_52.425% 左30右70_52.149% 左20右80_51.874% 左10右90_51.598%

ハイロー化が進むにしたがって、テンション比率は改善するどころかむしろ悪化していきます。

同じ条件で逆ハイローはどうでしょうか?

左60右40_52.980% 左70右30_53.263% 左80右20_53.549% 左90右10_53.842%

なんと、逆ハイロー化を進めた方がテンション比率は改善していきます。

今回の条件では、ハイローフランジハブは逆効果という予想外の結果になりました。

なぜでしょうか?

次回に続く

ホイール深掘り5 ハイローフランジハブの効果2

前回は条件によってハイローフランジハブは逆効果になるということでした。

その理由はスポークの交差数と本数によって、フランジ径の大小が与える影響が変わるからです。

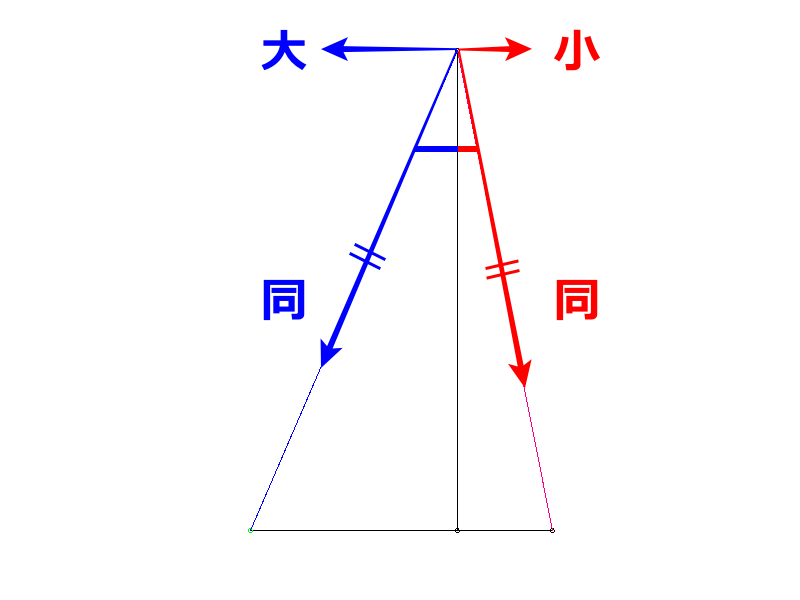

ラジアル組の場合、フランジ径が大きくなればなるほど当然スポークは短くなります。

タンジェント組の場合、フランジ径が大きくなるからといって、必ずしもスポークが短くなるわけではありません。

実際に上図の場合はフランジ径が大きい右の方が、わずかにスポークは長くなっています。

さらにもうひとつ、交差角度に注目すればフランジ径が大きい方が交差角度は大きくなります。

・スポークが長くなる

・交差角度が大きくなる

この2つは低テンション側のテンションを上げる条件そのものでした。

つまり、上図の場合は低テンション側のフランジ径が大きくなるほどテンション比率が改善することになり、ハイローフランジの意図とは逆のことがおこります。

ではハイローフランジはすべて逆効果か?というとそうではなく、条件によります。

条件とはラジアル組に近いかどうかです。

ラジアル組に近づくほどハイローフランジは有効で、ラジアル組から離れるほど逆効果になります。

ラジアル組に近づくとは

・スポーク交差数が少ない

・スポーク本数が多い

です。

スポーク交差数が少ないほどラジアル組(0交差)に近づくのは当たり前として

スポーク本数が増えるほどラジアルに近づく理由は、本数が増えるほどスポーク同士の間隔が狭くなるためです。

これらの関係をざっくりとですが、まとめてみました。

~ハイローフランジ有効度~

【〇】有効

効果あり。左右同径でハイフランジにするよりハイローの方がテンション差が改善される。

【△】微妙

効果は僅か。左右同径ハイフランジの方がテンション差が改善される。

【✕】逆効果

逆ハイローフランジの方が有効。

<左右:3交差>

24H:✕ 28H:✕ 32H:〇

<左右:2交差>

24H:〇 28H:〇 32H:〇

<高テンション側:2交差、低テンション側:3交差>

24H:✕ 28H:△ 32H:〇

<高テンション側:1交差、低テンション側:3交差>

24H:△ 28H:△ 32H:〇

全ての条件を調べたわけではないですが、おおよそ以下の傾向になると思います。

・2交差以下はハイローフランジの効果が出やすく、3交差以上は逆効果になりやすい。

・32H以上は有効で、28H以下は交差数による。

注目は「24H、高テンション側2交差、低テンション側3交差」の条件で逆効果になることではないでしょうか。

割とよくあるケースなので意外に思われる方が多いと思います。

ただしハイローフランジが逆効果といっても、左右2交差で組むより2交差&3交差にする方がテンション比率は改善するので、その点だけは注意してください。

〇とか✕は、あくまでもハイローフランジが有効かどうかです。

簡単にまとめると28H以下で左右の交差数を変えた場合は有効度が✕か△という結果なので、ハイローフランジハブを積極的に選ぶべき理由はあまりないことが分かりました。

それどころか手組みホイールのハブは変にハイローフランジにするより、普通に左右同径を採用した方がほとんどのケースで有効と言えそうです。

もっと言うと24Hの場合は逆ハイローフランジの方が良いかもしれません。

ではなぜ多くの完組ホイールでハイローフランジハブの採用率が高いのか?というと2:1組(1側ラジアル)においては非常に効果的だからです。

汎用ハブ、左右同数スポークで組む場合にはハイローフランジハブはほとんど意味がない、むしろ逆効果になります。

次回に続く

ホイール深掘り6 スポークの選択1

以前の回(ホイール深掘り3 ポークテンションの左右差2)で、テンションが正確に分からないとスポークの選択が難しいという話をしましたが、その続きです。

スポークにはプレーン、バテッド、エアロなど様々な形状、そして太さのものがあります。

素材もステンレスが一般的ですが、スチール、チタン、アルミ、カーボン、合成繊維など様々です。

そのうえで一般的なステンレス素材に限定しても、形状や太さのバリエーションが数多く販売されています。

それらはどのような基準で選択、使い分ければいいでしょうか?

考え方は色々あるかもしれませんが、個人的にはスポークの「伸び量」を基準にするのがいいと思います。

スポーク形状や太さのバリエーションは多種多様ですが、単純化すればスポークの断面積の差とだけ捉えることができます。

その「断面積」に「素材の弾性率」「スポーク長」を加味すると、このスポークに「~kgf」のテンションをかけたとき「~mm」伸びる、ということが分かります。

「~mm」伸びると分かったところで、スポーク長計算の誤差を修正するくらいの意味しか無さそうですが、実はこの伸び量こそスポークの働きの重要な部分ではないかと思います。

シリーズ初回記事(ホイール深掘り1 緩む側のスポーク)で、緩む側のスポークの働きについて書きました。

緩む側のスポークは元々のテンションを緩めることによって仕事をしている、という内容です。

「元々のテンションを緩める」というのをより具体的に言えば「テンションの影響で伸びていた分を縮める」ということです。

つまり「ホイールに組まれてテンションがかかったときのスポーク長」から「スポーク単体(テンション0)のときのスポーク長」を引いた差、そのコンマ数mmが緩む側のスポークが働ける余地といえます。

であれば、走行中の負荷や衝撃によってリムが変形した際に緩む側のスポークがなるべくテンションを失わずに追従して働くためには、伸び量が大きい方が働ける余地が大きいため有利ということになります。

例として、あるテンションで

・スポークAは0.3mm伸びる

・スポークBは0.6mm伸びる

このとき路面からの衝撃でリムが0.5mm変形したとします。

スポークAは瞬間的にテンションがゼロになり働きを失いますし、それが何度も繰り返されると、ニップルの緩み、ホイールの振れ、スポーク折れなどのトラブルにつながりやすくなります。

スポークBであれば、テンションを保ったままリムの変形に追従して仕事をすることができるので、効率がよく、トラブルも少なくなります。

ところで、これって何かに似ていると思いませんか?

それはサスペンションのサグです。

・スポークの「断面積」「弾性率」「スポーク長」によって決まるは「バネレート」

・スポークの「テンション」はサスペンションにとっての「ライダーの体重」

に当てはめて考えることができます。

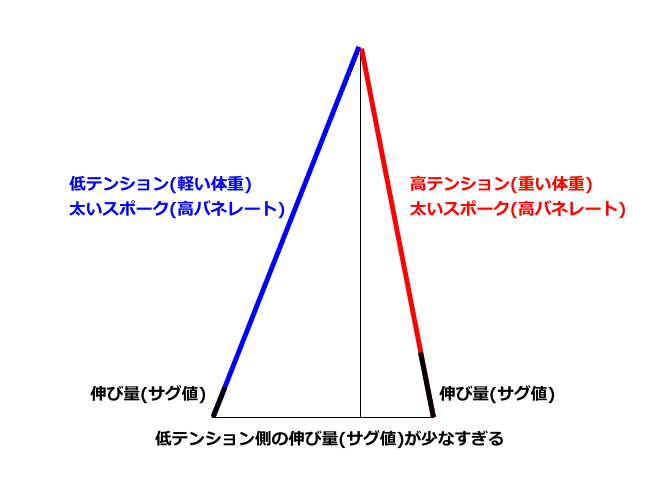

そう考えると、低テンション側に太いスポークを使うのは、体重の軽い人が高バネレートのサスペンションを使っているようなもので、サグ値が少なく働きが悪い状態といえます。

低テンション側(体重の軽い人)には相応に断面積の小さい(バネレートが低い)スポークを使うことで、低テンション側と高テンション側、どちらも適正な伸び量(サグ値)にすることができ、スポークを効率よく働かせることができます。

では具体的にどの程度の断面積のスポークを使うべきか?

それを決定するためには、事前にスポークテンションを計算する必要があります。

これはサスペンションのサグ値を設定するためには、乗る人の体重を知る必要があるのと同じことです。

<補足>

左右でスポークの太さに差をつけることで、テンション比率が改善されるという説明を稀に見ることがありますが、左右でスポークの太さや種類を変えても、テンション自体が変わることはないので注意してください。

左右のテンション比率は、あくまでもリムとハブの寸法、そしてスポークの組み方によって決まります。

その決まった比率で左右から引っ張らないとリムがセンターに来ない以上、引っ張る道具(スポークの太さや種類)をいくら変えたとしても、リムにかけないといけない力(スポークテンション)は結局同じで、それが変わることはありません。

次回に続く

ホイール深掘り7 リアドライブ側1交差1

以前の回で

・高テンション側は交差数を少なく

・低テンション側は交差数を多く

することで左右のテンション比率が近づくという内容をご説明しました。

参照 ホイール深掘り2 スポークテンションの左右差1

参照 ホイール深掘り3 スポークテンションの左右差2

これ自体は割とよく知られたことです。

では最も理想的な交差数の組み合わせは何か?という疑問が出てきます。

単純に交差数の差を最大にするなら

・高テンション側:0交差(ラジアル)

・低テンション側:4交差

になりますが、これはあまり実用的とは言えません。

まず高テンション側0交差ですが、角度が自由に動くJベンドスポークで駆動側ラジアル組にするのは、駆動剛性の面で不安があります。

それはスポークに角度がつく1交差以上と角度ゼロになる0交差(ラジアル)では駆動剛性の質が根本的に変わるはずだからです。

一応、過去に自分のホイールで駆動側ラジアルを短期間だけ試した経験がありますが、違和感はそれほど感じませんでした。

ただ私の体重は60kg弱、パワーも低く、レースに出るわけでもないファンライドです。

大柄でパワーのある方がレース強度でハードに乗れば違和感やトラブルが出る恐れはあります。

それ以前にもうひとつ、駆動剛性どうこうよりもっと分かりやすい理由(次回説明)があるため、高テンション側をラジアルで組むことはまずありません。

次に低テンション側4交差は、有効な場合がかなり限定されます。

まず4交差を組めるのは28H以上という条件がありますし、「スポーク本数」「ERD」「フランジ径」の兼ね合いよってはスポーク長がかなり長くなってしまい、目当てのスポークが入手しにくい場合があります。

さらに32本以下の4交差は、スポークの軌道が隣のスポークの頭に被るオーバーラップがほぼ起こります。

もちろんオーバーラップしても組むことは出来ますが、後々のスポーク交換や修理がやや面倒になるので整備性は悪くなります。

それ以上にメリットがあるなら多少の整備性は無視してもいいのですが、オーバーラップするということはスポークの角度が4交差と3交差でほとんど変わらない(場合によっては逆転する)ということです。

スポークの角度が4交差と3交差で変わらないことが何を意味するのか?

一旦ここで交差数の違いによる効果を簡単にまとめてみます。

<交差数が少ないほど>

スポークが短くなるので

→ブレース角度が大きくなり横剛性が高くなる

→重量が軽くなる

→スポークのバネレートが高くなる

スポークの交差角度が小さくなるので

→駆動剛性が低くなる

→縦剛性が高くなる

<交差数が多いほど>

スポークが長くなるので

→ブレース角度が小さくなり横剛性が低くなる

→重量が重くなる

→スポークのバネレートが低くなる

スポークの交差角度が大きくなるので

→駆動剛性が高くなる

→縦剛性が低くなる

以上のことから、オーバーラップする4交差は3交差に対して

スポークが長くなるので

→ブレース角度が小さくなり横剛性が低くなる

→重量が重くなる

→スポークのバネレートが低くなる

スポークの交差角度はほぼ同じなので

→駆動剛性はほぼ同じ

→縦剛性もほぼ同じ

スポークの入手性・整備性が悪くなる

このようにデメリットが増えるばかりで、メリットはほとんどありません。

もちろんテンション比率がわずかでも改善されることがメリットですし、剛性が下がることも一概にデメリットとは言えません。

そういった理由が優先されるケースでは4交差を採用することも稀にあります。

ですが大抵の場合は3交差までで十分で、わざわざ4交差にする意味が薄いので、ほとんど採用しません。

ということで、実用性を考えると

・高テンション側:1交差

・低テンション側:3交差

これが理想的(リアホイールの場合)だと個人的には思います。

当たり前ですが、全てに当てはまるわけではなく条件によって変わりますし、高テンション側1交差については使えない場合や注意点もいくつかあります。

次回に続く

ホイール深掘り8 リアドライブ側1交差2

リアホイールの交差数の組み合わせで最適なのは

ドライブ側 :1交差

非ドライブ側:3交差

ではないか、という話の続きです。

その理由は

・実用的な交差数の組み合わせのなかで左右のテンション比率を最も近づけることができる

・1交差ならフランジの片面だけを使って組むことができる

・実績がある

といったところです。

【実用的な交差数の組み合わせのなかで左右のテンション比率を最も近づけることができる】

【実績がある】

テンション比率だけを考えて交差数の差を最大にすると

ドライブ側 :0交差(ラジアル)

非ドライブ側:4交差

になるのですが

これは組める条件が限られるうえに、0交差(ラジアル)4交差とも積極的に採用しにくい理由もあり、あまり実用的ではありません。

となれば、0交差と4交差を除いた1・2・3交差のなかで差が最大になる組み合わせ

ドライブ側 :1交差

非ドライブ側:3交差

が自ずと有力候補になります。

3交差なら24H以上で組めるのでスポーク本数の制約はほぼありませんし、スポーク長すぎ問題やオーバーラップ問題も起こりにくく実用的です。

また、弊店で組ませていただいたホイールではこの組み合わせを以前から何度も採用しており、多くのお客様から好評をいただきトラブルも特に発生していないことから、自分の知る狭い範囲ではありますが一応の実績があります。

【1交差ならフランジの片面だけを使って組むことができる】

そして、ここからが今回のメインとなる話です。

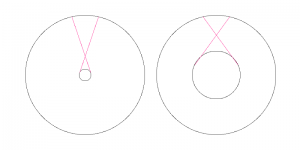

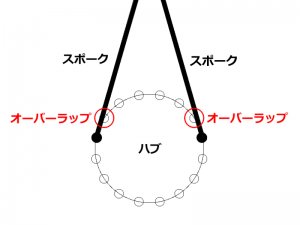

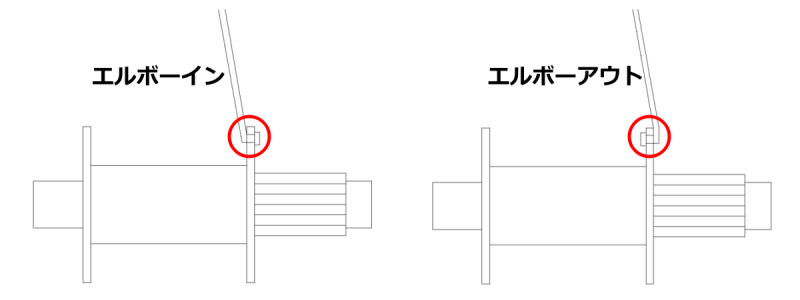

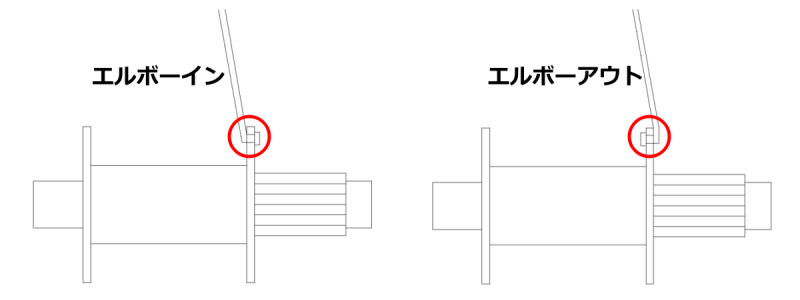

まずJベンドスポークをハブフランジへ通す方向は2通りあって、その呼び方は色々ありますが、個人的には「エルボーイン」「エルボーアウト」と呼んでいます。

図左:ハブフランジ外側から入って、内側に出るのが「エルボーイン」

図右:ハブフランジ内側から入って、外側に出るのが「エルボーアウト」

Jベンドスポークの曲がり部分(エルボー)が内側を向くか、外側を向くか、ということです。

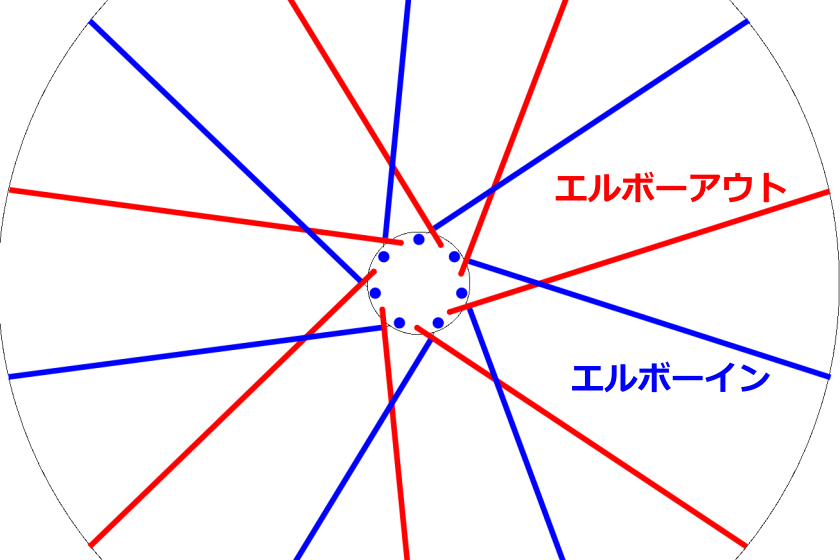

通常はこのエルボーインとエルボーアウトを隣同士で交互に組むことになります。

それはなぜかというと

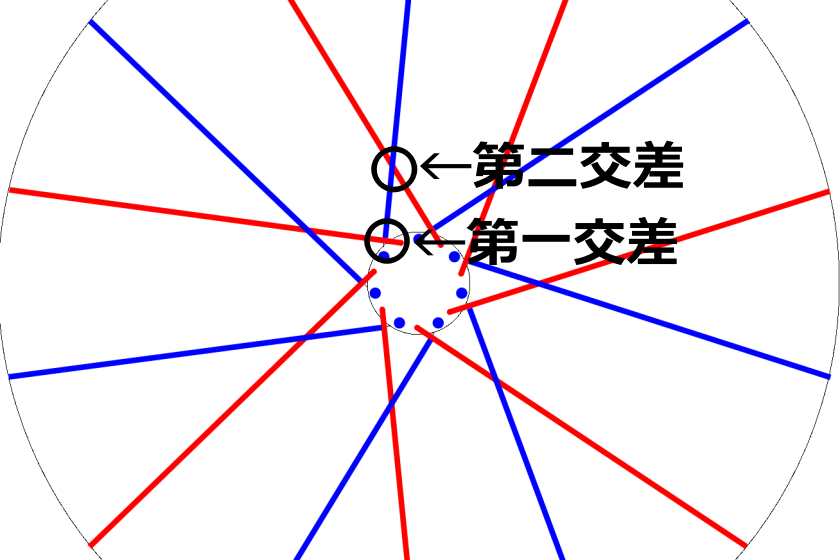

すべてエルボーアウト(もしくはエルボーイン)で組んだ場合、隣同士のスポークが交わる第一交差のところで早くもスポーク同士がぶつかってしまうからです。

第二交差まで行ってしまえば、フランジからある程度の距離があるため、スポークの柔軟性をいかして問題無く編めますが、第一交差の段階ではスポークのほぼ根本で編むことになり、大きなストレスがかかってしまいます。

それを避けるためにエルボーインとアウトを交互にして隣同士のスポークがぶつからないようにするわけです。

ところが、そもそも交差しない「0交差(ラジアル組)」と第一交差がそのまま最終交差になる「1交差」の場合は、上記の問題が無いため、全エルボーアウト(もしくは全エルボーイン)で組むことが出来ます。

特に一交差は全エルボーアウトで組める唯一のタンジェント組みです。

このことは特にリアドライブ側にとって大きな意味があります。

この図を見ると、エルボーインとエルボーアウトは同じフランジを使っていながらも、スポークの出発点がフランジの厚み分だけ違います。

つまり、エルボーインとアウトでは「OLDセンターからフランジ面までの距離」に差があるということです。

以前の回(ホイール深掘り2 スポークテンションの左右差1)でこの図の底辺の長さはハブとリムの設計に依存するから変えられないと書きましたが、実は交差数を0交差(ラジアル組)か1交差にしてフランジのどちらか一面だけを使えば、僅かに変えることができます。

そして「OLDセンターからフランジ面までの距離」に差があるということは・・・

厳密にはエルボーインのスポークとエルボーアウトのスポークで

・スポーク長に差がある

・スポークテンションに差がある

ということです。

長くなってきましたので、続きは次回