一条アルチメイトファクトリー京都西

ホイール深掘り2 スポークテンションの左右差1

2024年1月25日 [一条アルチメイトファクトリー京都西]

<前回 ホイール深掘り1 緩む側のスポーク

次回> ホイール深掘り3 スポークテンションの左右差2

前回は緩む側のスポークを働かせるためにはある程度以上のスポークテンションが必要ということでした。

より具体的にはスポークの「伸び」が必要という感じですが、それはまた後日にします。

ある程度のテンションが必要とわざわざ強調するのは、それが難しい事情があるからです。

ホイールを自分でいじる方なら分かると思いますが、リムブレーキ前輪やシングルスピード等を除くと、左右のスポークテンションには差があるため、どうしてもテンションが低くなる側のスポークが存在します。

個人的には、それを「高テンション側」「低テンション側」と呼んでおり、簡単にまとめると

高テンション側:後輪ドライブ側(右)、前輪ディスク側(左)

低テンション側:後輪非ドライブ側(左)、前輪非ディスク側(右)

となります。

高テンション側はよほど許容テンションの低いリムやデリケートなスポークを使ったりしない限り、一定のテンションに上げるのは難しくないので、問題になるのはもちろん低テンション側です。

左右に差があるとしても全体のスポークテンションをガンガン上げていけば、いずれ低テンション側も一定以上になるから問題ないのでは?と思ってしまいがちですが、スポークテンションには許容できる上限があるため、高テンション側のスポークテンションを際限なく上げるわけにはいきません。

仮に上げられたとしても極端に高いスポークテンションはデメリットも多いので避けたいところです。

スポークテンションの上限が何で決まるかというと一般的にはリムの許容テンションです。

ほとんどのリムが100~150kgf(120~130kgfが一般的)あたりを上限としています。

リムに比べれば影響は小さいですが、スポークの強度の兼ね合いもあります。

一方で、ニップルやハブの強度が問題になることは通常ありません。

アルミニップルは弱いというイメージを持つ方もいるかもしれませんが正しく扱う限り、真鍮であれアルミであれリムやスポークより先にニップルの強度が原因で破損することはないはずです。

むしろアルミリム(ハトメ無し)に対しては、真鍮ではなくアルミニップルを使うべきだと思いますが・・・話がどんどん脱線してしまうのでまた後日。

話を戻しまして、高テンション側の上限が決まっているなかで、低テンション側のテンションをなるべく一定以上に上げたいとなると、左右のテンションの差をなるべく近づけるしかない、ということになります。

では左右のテンションの差を近づけるにはどうすればいいでしょうか?

それを考えるためには、そもそも左右でスポークテンションに差が生まれるのはなぜか?を確認する必要があります。

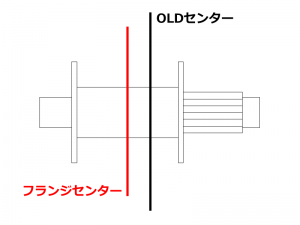

その理由を一言でいえばハブの「OLDセンター」と「フランジセンター」にズレがあるためです。

OLDセンターはOLD(オーバーロックナット間距離)の中間で、ホイールそのもののセンターです。

そのままリムのセンター位置でもあります。※非オフセットリムの場合

フランジはスポークがかかる部分なので、スポークの出発点です。

その左右の中間がフランジセンター。

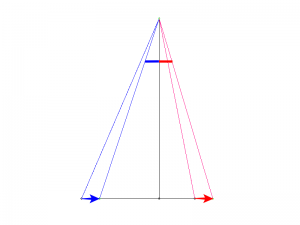

その二つにズレがあると、左右でスポークの角度が変わります。

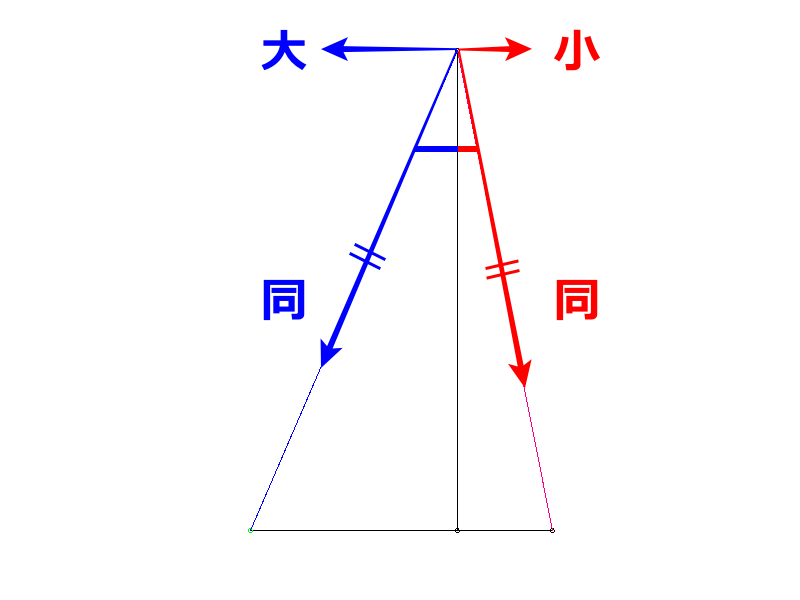

簡略化すると上の図のような感じです。

低テンション側(青)は角度が大きく、高テンション側(赤)は角度が小さいです。

この角度に差があるため、左右のスポークテンションを同じにした場合、低テンション側の方が横方向への力が大きくなり、リムは低テンション側へ移動します。つまりセンターがずれます。

リムをセンターに収めるには、左右の横方向の力を等しくする必要があるので、低テンション側は高テンション側よりテンションを下げないといけません。

つまりこの角度の差がそのままスポークテンションの差になっているということです。

※実際はこの前段階でもうひとつテンション比率に関係する角度がありますが、後回しにします。

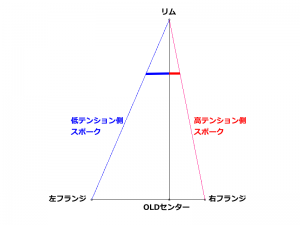

目的は左右のテンション差をなるべく近づけることでした。

つまり、この角度の左右差をなるべく小さくすればいいわけです。

では、どうすれば角度の左右差を小さくできるでしょうか?

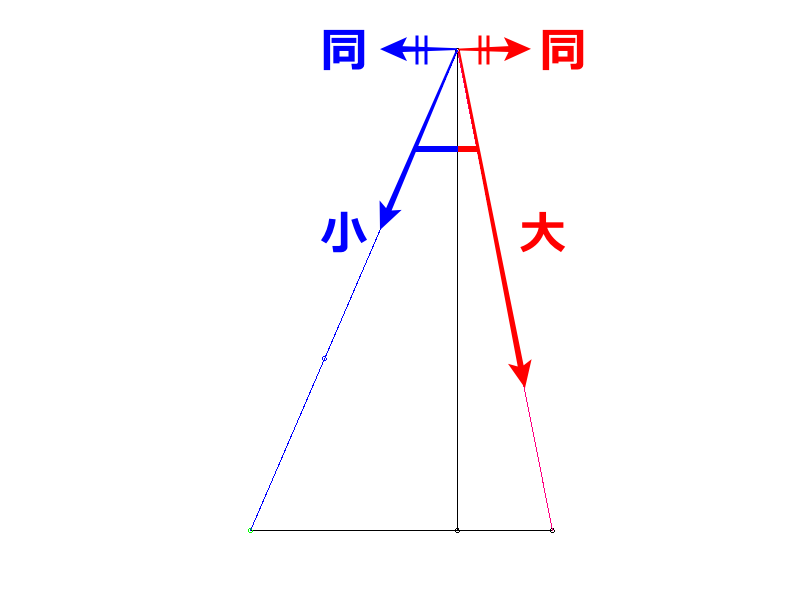

パッと思いつくのは上の図のように底辺の長さを変えてしまうことです。

ただし底辺の長さは「OLDセンターからフランジまでの距離」ですので、ハブの設計次第です。

ここを変えるにはハブを変えるしかありません。

ところがハブを変えるといっても色々と問題があります。

まず青矢印方向への変化は左右フランジ間距離(スポークのスタンス幅)が狭くなるため、ホイールの横剛性にマイナスの影響が出ます。

ロードバイクやMTBのリム径だと、左右のテンション差解消を優先してスポークのスタンス幅を犠牲にした場合、かえって性能低下を招いてしまい本末転倒となるため、無暗に青矢印方向へ振ったハブを選ぶべきではないと思います。

実際にこの設計を採用したハブは過去いつくかありましたが、結果的に多くが消えていきました。

ただ小径ホイールなら話は全く違って、むしろ青矢印方向へ振ったハブを選んだ方が良いと思います。

小径車のカスタムにGOKISOハブが定番になっている理由のひとつではないでしょうか。

次に赤矢印方向への変化であれば特にデメリットもなく歓迎するところですが、赤矢印方向の位置にはスプロケットやディスクローターがあるためスペース的に広げることは無理です。

以上のことから、ハブの設計次第といっても、それによる改善は特に期待できないということになります。

ハイローフランジハブを使えばいいじゃないか、という方もいらっしゃると思いますが、それについては後の回でご説明します

もうひとつ底辺の長さを変える有効な方法はオフセットリムを使うことです。

オフセットリムはハブではなくリムを偏心させることで、無理やり底辺の比率をずらしてしまう力技です。

力技なだけあって、左右のテンション比率を近づける効果は非常に大きいです。

ということで底辺の長さを変える方法は

・ハブを変える(あまり効果なし)

・オフセットリムを使う(効果大)

の2つです。

これは逆に言うと、使用するハブやリムが決まれば、それ以上は底辺の長さを変えられないということです。

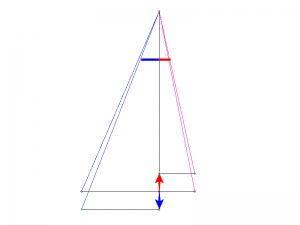

では、ここから更に角度の差を小さくするための工夫はあるでしょうか?

底辺の長さが変えられないなら、残るは縦の辺の長さを変えるしかありません。

上の図ように

・低テンション側は縦の辺の長さを伸ばす

・高テンション側は縦の辺の長さを縮める

こうしていけば角度の左右差は小さくなります。

次回に続く